이국종 교수를 통해 외상센터, 응급의학에 대한 중요성과 의료진들이 겪는 열악한 근무 환경이 강조되는 가운데, 응급의학과 전문의들의 고충이 담긴 다큐멘터리가 재조명 되고 있다.

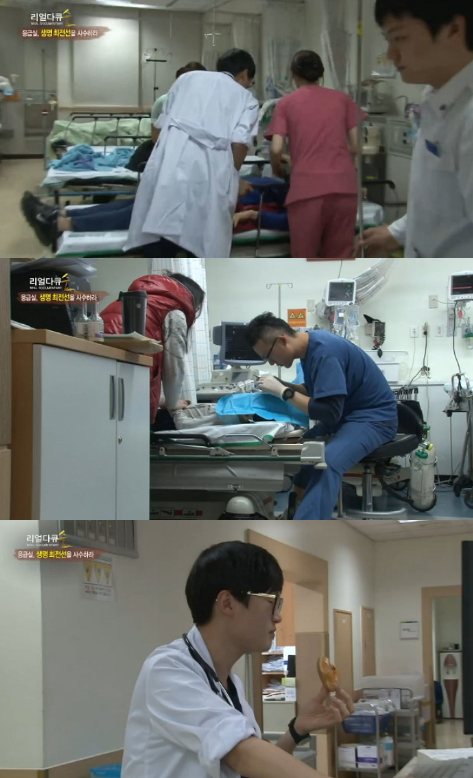

지난 2014년 4월 MBN에서 방송된 '리얼다큐 숨'에서는 한 대학병원 응급실의 하루가 방송됐다.

24시간 긴박하게 돌아가는 응급실에는 5명의 응급의학과 전문의가 상주하고 있지만 밀려드는 환자에 몸에 열개라도 부족할 만큼 바쁘다.

병원들이 문을 닫는 주말이면 하루 평균 250명이 넘는 환자가 찾아오기도 한다.

때문에 이들은 식사를 거르기도 하고 졸음과의 사투를 벌이며 응급환자들을 돌봤다.

자신의 손에 생사가 달린 환자들이다보니 의사들은 그 누구보다 어려운 상황속에서 최선을 다 할 수밖에 없다.

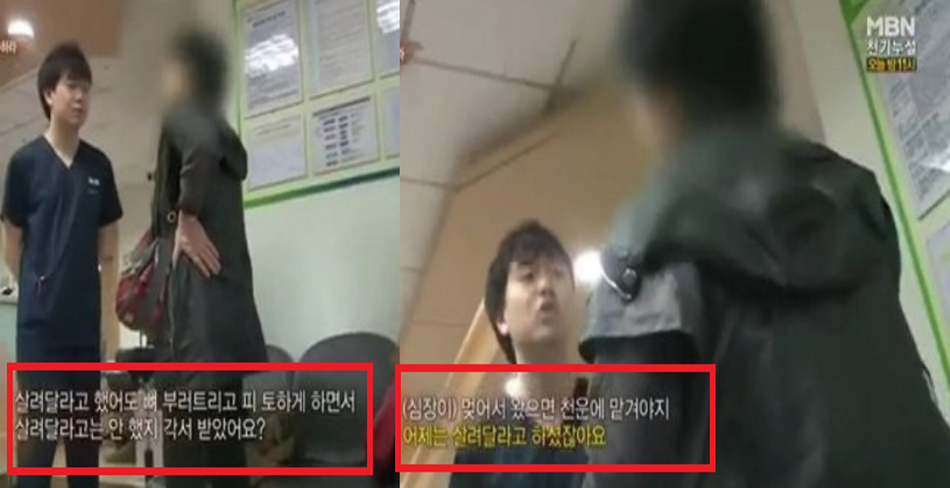

그런데, 하루는 응급의학과 전공의 4년차 성수동 의사에게 한 보호자가 찾아와 "살려달라고 했어도 뼈 부러트리고 피 토하게 하면서 살려달라고는 안 했지 각서 받았어요?"며 설전을 벌였다.

알고보니 지난 밤 이미 숨이 멎은 환자가 응급실에 도착했고, 제발 살려달라는 가족들의 호소에 의료진들이 심폐소생술을 시도했던 것이었다.

이에 전문의는 '심장이 멎어서 살짝 누르면 심장이 뛰지 않아요"라고 심폐소생술을 한 이유를 설명했다.

심장이 다시 뛰게 하려면 흉부를 강하게 압박할 수 밖에 없었고, 이 과정에서 환자의 갈비뼈가 부러져 피를 토하는 상황이 발생했던 것이다.

그러자 보호자가 이를 따지러 온 것이다. 성 전공의는 "언제 각서를 서명합니까? 사람이 죽어서 들어왔는데"라 답했고 보호자는 이에 "죽었으면 안 해야지, (심장이)멎어서 왔으면 천운에 맡겨야지"라며 도리어 전공의에게 호통을 쳤다.

성 전공의가 "의사로선 전혀 부끄럽지 않다. 할 처치는 다 했다"고 답하자 보호자는 "뭐가 부끄럽지 않아요. 부끄럽지. 그건 있을 수 없는 일이지"라며 분을 삭히지 못했다.

생명을 살린다는 자부심 하나로 버텼지만 가끔 보호자나 환자가 '왜 살렸냐'며 따질 때면 의사들도 큰 허탈감과 상실감에 빠질 수 밖에 없다.

김호중 응급의학과 교수는 "최선을 다해서 환자에게 응급처치를 시행한 뒤에 그 응급처치를 한 것을 가지고 사실은 어떤 비난을 받는다거나 아니면 충분히 환자를 이해하지만 많은 다른 환자들이나 의료진 앞에서 이런 모습이 노출될 때는 사실 응급을 담당하는 의사들 입장에서 상실감이 클 수 있다"며 "심하게는 우울증에 걸리는 경우도 있다"고 밝혔다.

한편, 우리나라 응급의학과 의사들은 일주일 164시간 중 평균 100시간 이상 외래진료를 보고 수술방에 들어가는 것으로 알려졌다.

그만큼 과도한 스트레스와 육체적 피로에 시달리다보니 매년 중증외상센터나 응급의학을 전공하려는 학생의 수도 점차 감소하는 실정이다.

ⓒ오펀 (www.ohfun.net) - 무단전재 및 재배포 금지 / 기사제보 및 보도자료 news@ohfun.net

![화제의 방송 다시보기-[영상] 해외에서 유행 중인 미칠듯한 하이패션 밈 '발렌시아가'](/contents/article/images/2023/0417/thm200_1681725755419754.jpg)

![화제의 방송 다시보기-[영상] 마지막 인사는 하지 마, 중꺾마 대사에 화들짝 놀란 '빨간풍선' 시청자들](/contents/article/images/2023/0227/thm200_1677489410802758.jpg)